Incisive latérale maxillaire absente : quel choix thérapeutique ?

par Daniel Dot

QUELLES SONT LES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES disponibles face à l’absence de l’incisive latérale maxillaire ? L’implantologie a-t-elle sonné le glas de la prothèse fixée dento-portée ?

L’absence de l’incisive latérale maxillaire peut être la conséquence d’agénésies. Selon Polder, cette absence représente 4,6 % des agénésies chez l’homme et 6,3 % chez la femme. Elle s’avère unilatérale dans 50 % des cas.

Dans cette situation, l’objectif primordial consiste à établir le diagnostic précoce de l’agénésie. Réalisé avant l’âge de 10 ans, ce diagnostic permettra de réaliser un traitement orthodontique de façon optimale. La prothèse amovible partielle à châssis métallique est une solution envisageable lorsque l’espace prothétique est faible. L’autre situation clinique consiste dans la perte de l’incisive latérale maxillaire à la suite d’un traumatisme ou du fait de la carie. Cette situation est souvent accompagnée d’une per te osseuse vestibulaire. Selon Fradiani, l’incisive latérale maxillaire se caractérise par une grande variabilité. Elle a le même profil que l’incisive médiale, mais avec une convexité et une forme arrondie plus marquées que sur cette dernière. Son bord distal est également très arrondi. Ces critères de base dans lesquels domine la variabilité laissent une certaine latitude au praticien dans la restauration esthétique.

La décision thérapeutique dépendra de l’origine de l’absence de l’incisive latérale maxillaire, de l’âge du patient, de ses objectifs. Le remplacement transitoire peut se faire à l’aide d’une prothèse partielle amovible en résine ou, lorsqu’un traitement orthodontique est entrepris, par l’ajout d’une facette sur le fil orthodontique.

THÉRAPEUTIQUES DE SUBSTITUTION

Le taux de survie des prothèses dento-portées à 20 ans est différent du taux de succès. Ainsi, la prothèse dento-portée chez l’adulte jeune est à éviter, et il faudra choisir une solution a minima, c’est-à-dire la moins invasive.

Le bridge cantilever s’appuyant sur l’incisive médiale est possible, à condition que la dent en extension ne participe pas à la fonction, d’une part, et que la canine soit en classe 1 et fonctionnelle, d’autre part. Les préparations dentaires consistent simplement dans des macropuits et des minipréparations : chanfreins des angles palatins jusqu’à la limite de visibilité.

Dans les thérapeutiques classiques, on conçoit ces bridges avec deux ailettes et l’on a recours au collage. Les taux de succès sont élevés si l’on obtient un calage de l’armature dans sa position avant le collage. Ces bridges collés sont indiqués, par exemple, lorsque la perte osseuse vestibulaire n’autorise pas le positionnement correct d’un implant sans greffe osseuse. Dans ce cas, nous proposons des préparations, moins difficiles à réaliser, qui mettent à la portée de chacun la réalisation de ce type de restauration. Deux fraises montées sur contre-angle à bague rouge, sont suffisantes.

RÉALISER LE CHANFREIN EN PREMIER (PARTIE VERTICALE RÉTENTIVE)

Un ceinturage partiel est ainsi assuré. Au moyen d’une fraise congé bague rouge de diamètre 016 est effectuée une rainure occlusale parallèle au bord incisif et à distance de 2mm à 3mm, de façon à en préserver l’esthétique : c’est la poutre de résistance ( photo n°1 ).

Ensuite, avec la même fraise, est créé le puits au centre du cingulum parallèlement à l’axe pulpaire ( photo n°2 ). Il convient de centrer ce puits en marquant son emplacement avec une fraise boule de petit diamètre qui en allant jusqu’à la dentine servira également à jauger l’épaisseur d’émail.

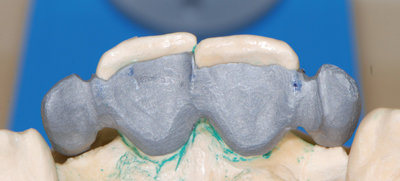

La profondeur du macropuits est de 1mm au niveau le plus palatin, et environ de 2mm au niveau vestibulaire, compte tenu de l’inclinaison du cingulum. Celui-cipermet le calage de l’armature. Il faudra être très exigeant sur la qualité de la coulée de l’armature qui doit inclure la totalité de la surface de la préparation et reproduire avec précision la contrepartie métallique du macropuits ( photos n°3, n°4 et n°5 ).

L’assemblage se fera avec du Super-Bond® et son monomère à prise rapide ( photo n°6 ).

Devant les taux de succès très élevés de ce type de bridge, une question se pose. Peut-on être encore plus économe de tissus en n’utilisant qu’une seule ailette ?

C’est ainsi que Mattias Kern a, dans un numéro de Quintessence, proposé d’opter pour des bridges cantilever nes’appuyant que sur une seule ai lette. Les réponses céramo-céramiques sont certainement des solutions d’avenir mais, pour l’heure, elles rencontrent trois obstacles majeurs : la plus grande épaisseur requise par le matériau, la fragilité de la céramique et, enfin, la moindre qualité d’adaptation de la céramique comparée à la coulée métallique, ce qui n’est pas sans incidences sur le calage de l’armature et sur la qualité du collage.

Réalisation prothétique : Laboratoire Levèbre